Dopo aver visto le prime tre puntate della nuova serie HBO House of the Dragon direi che ne ho abbastanza per scrivere due righe qui sopra.

Ci sarà qualche SPOILER, forse, ma come detto sono passati giusto tre episodi e io non ho mai letto il materiale letterario a cui si ispira questo prequel, quindi anche facendo mente locale non mi viene in mente chissà quale rivelazione io possa farvi da qui in avanti. Siccome però so che sull’argomento siete tutti ipersensibili, meglio tutelarsi.

Partiamo dal principio, per i più distratti: House of the Dragon altro non è che una nuova serie targata HBO e ambientata nell’universo di Game of Thrones ideato da George RR Martin, ma che narra avvenimenti accaduti circa 170 anni prima della serie originale. C’è un certo fermento attorno ai prodotti collaterali di quella saga e i motivi sono essenzialmente due:

1) Martin continua a parlare di quanto materiale sfruttabile ci sia, un po’ perchè VIVA I SOLDI e un po’ per tenere a bada la sua fanbase diversamente abile che ancora aspetta i libri conclusivi dell’opera.

2) La HBO vorrebbe continuare a beneficiare di un prodotto che ha avuto un successo fuori scala, un po’ perchè VIVA I SOLDI e un po’ perchè in un panorama di offerta ampiamente superiore alle esigenze del pubblico diventa difficilissimo tirare fuori prodotti originali che ripaghino dell’investimento a meno di usare come traino un brand già forte di suo.

Così, tra un progetto con Naomi Watts naufragato male e le storie future di Jon Snow di cui nessuno, ma davvero nessuno, sente il bisogno, è uscita questa House of the Dragon (da qui HotD), accompagnata da recensioni e commenti entusiasti provenienti grossomodo da ogni direzione.

Ecco, qui io cerco di dare un’opinione disallineata provando ad argomentare una minima, conscio del fatto che se anche qualcuno leggesse il pezzo probabilmente lo derubricherebbe a “parere di un hater” o a semplice volontà di fare il bastian contrario. Ci sta, come ci sta far notare che “se pensi che siano tutti matti, forse il matto sei tu”, però alla fine della fiera siamo sul mio blog quindi avete poco da rompere i coglioni.

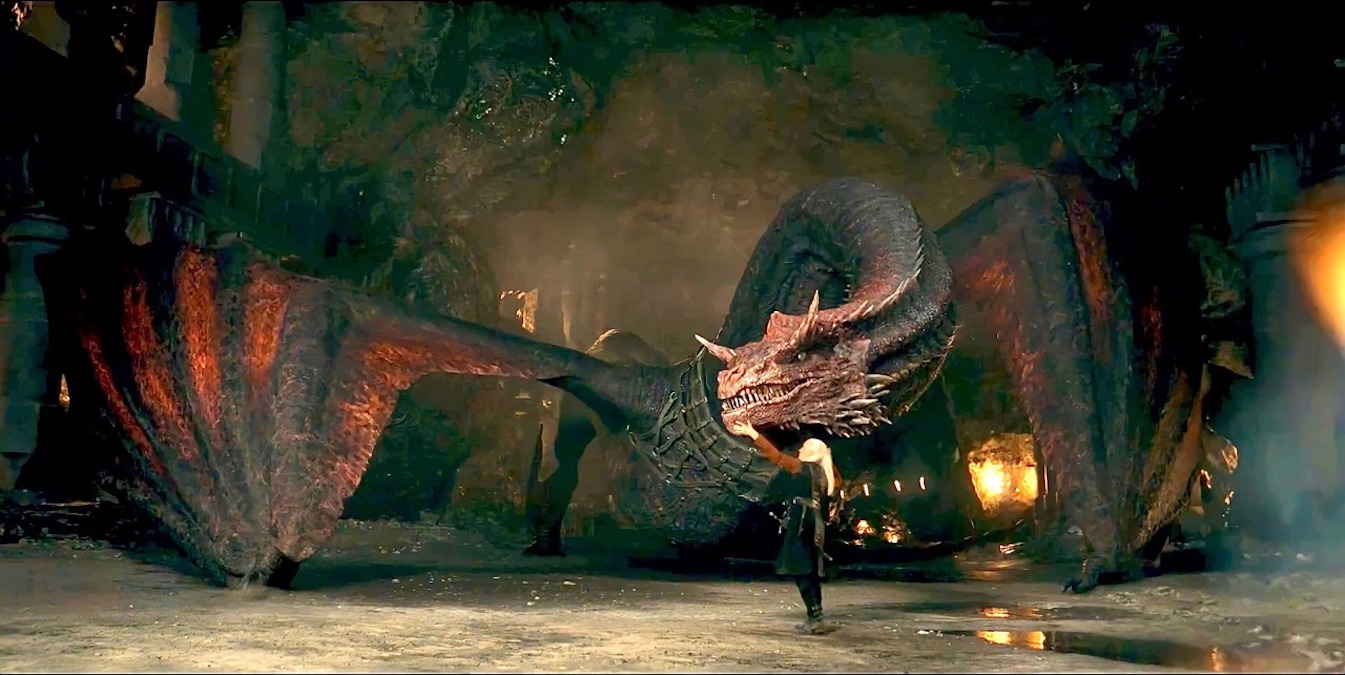

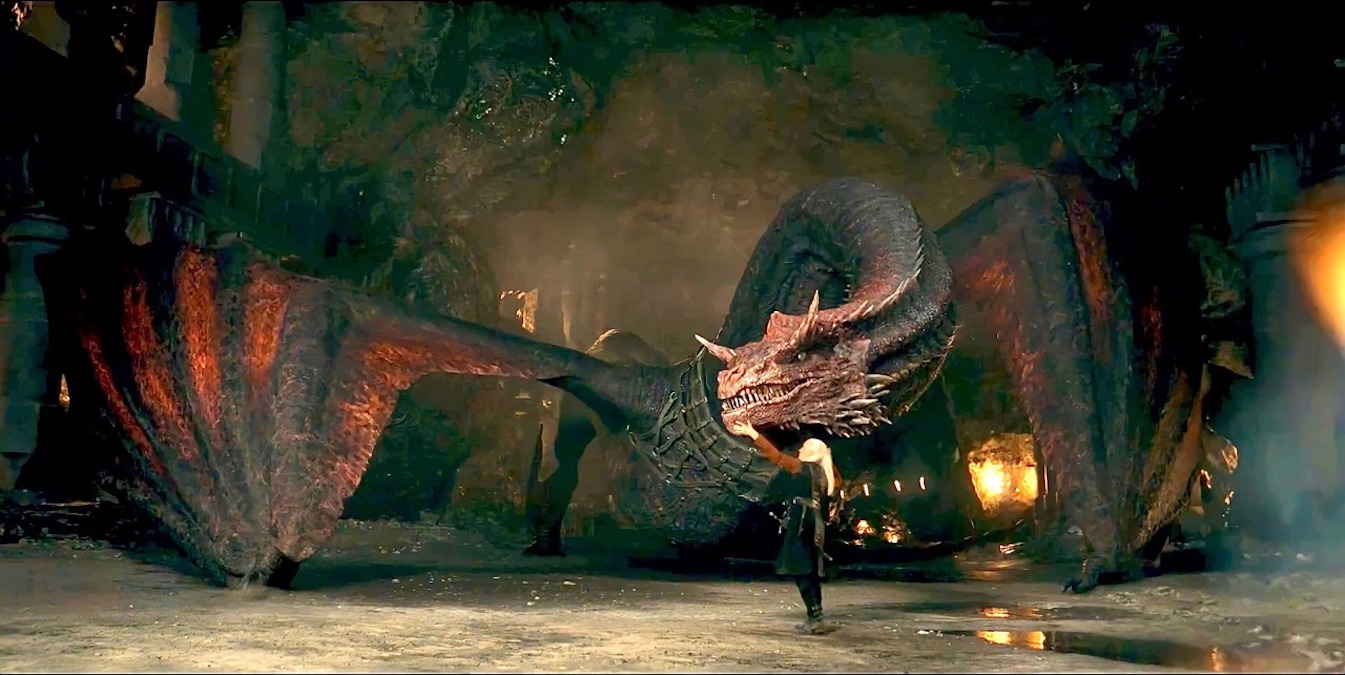

Al netto dell’opinione soggettiva che posso aver maturato dopo questo inizio di stagione, ci sono già alcune valutazioni che credo di poter dare per oggettive. La più importante è che HotD ha mezzi che la serie originale ha avuto forse nelle ultime stagioni, sia in termini di budget che proprio a livello tecnologico. Le ricostruzioni CGI degli ambienti (su tutti Approdo del Re) permettono immagini molto più immersive e vive dell’ambientazione e anche l’utilizzo delle comparse è molto meno al risparmio rispetto alle prime stagioni di GoT, cosa che conferisce al tutto un aspetto molto più solido e credibile, specie quando si parla di battaglie. D’altra parte, qui siamo nella casa dei draghi e di conseguenza i draghi si devono vedere bene.

Quello che per me non funziona è il racconto.

Io ho iniziato a guardare GoT dopo aver letto tutti i libri usciti fino ad allora*, di conseguenza probabilmente il motore che mi spingeva a stare dentro la narrazione non era basato sul cosa sarebbe successo, ma sul come lo avrebbero rappresentato. In questo caso invece mi si vuole raccontare una storia nuova, di cui non so nulla, partendo da un’ambientazione a cui non chiedevo più niente. Nel bene e nel male, infatti, la conclusione della saga originale non mi ha lasciato interrogativi o curiosità che avessi voglia di colmare, la storia che ci hanno raccontato può esserci piaciuta o meno, ma di certo è conclusa e, di conseguenza, per farmi ritornare a Westeros è necessario mi si racconti qualcosa di appassionante e/o mi si presentino personaggi interessanti. Altrimenti mi scogliono.

Ecco, con HotD mi sto scoglionando.

E’ vero, la storia è poco più che abbozzata al momento, ma cosa ci hanno messo di fronte? Una dinamica di successione al trono. Esattamente come in Game of Thrones, ma infinitamente depotenziata dal fatto che, di riffa o di raffa, sarà un Targaryen a finirci sopra. Lo sappiamo già, sarà così fino a Robert Baratheon. Quindi? Forse l’idea è realizzare un The Crown coi draghi, una sorta di fantasy biopic di una famiglia reale che vorrebbe risultare più disturbata e disturbante di quanto non siano già le famiglie reali esistenti solo sulla base del fatto che, boh, hanno lucertoloni di 10 metri come animali di compagnia. Un po’ pochino, se lo chiedete a me.

Però magari non è quella la chiave, il vero punto attorno cui dovrebbe scaturire la passione sono i personaggi. Possibile, ma allora guardiamoli insieme questi personaggi.

La protagonista è sicuramente Rhaenyra, la giovane figlia di un Re che non ha eredi maschi. Lei però non è la classica principessa disneyana (!!!), ma una fiera combattente che non accetta di essere considerata inadatta a governare solamente perchè donna e che, anzi, si trova molto più a suo agio a cavalcare un drago che non a fare da coppiera mentre gli uomini governano. Al netto di tutto quel che si potrebbe dire in merito all’originalità di questo archetipo nel 2022, ma soprattutto dentro un’ambientazione che ci ha già dato Daenerys, Arya, Brienne, Ygritte fino a Lyanna Mormont, il nonsense vero è che letteralmente subito il padre si arrende all’evidenza di non avere alternative e la nomina erede al trono. Quindi abbiamo questa povera ragazza che prova ardentemente a comunicarci tutto il suo struggle di donna sulla base del niente, di psicodrammi tipo: “ok mio padre mi ha nominata erede al trono, MA NON LO PENSA VERAMENTEH”. Una roba talmente risibile e piangina che tanto valeva farla interpretare a Simone Inzaghi. Perchè purtroppo non solo Rhaenyra vive in un contesto dove grossomodo ogni donna che abbiamo incontrato ha dimostrato di essere fortissima, smarcandosi da qual si voglia stereotipo di genere, ma che nel farlo ha dovuto davvero passare le peggio violenze fisiche e psicologiche, tirando fuori un carisma ed una determinazione ammirevoli, nel bene e nel male. Prendiamo Daenerys, l’esempio più immediatamente correlabile. E’ un personaggio che non ho mai amato, ma nessuno può faticare a comprenderne il desiderio di rivalsa o il peso della condizione. In quello sta la sua forza narrativa. Rhaenyra non ha oggettivamente nessun motivo per essere incazzata e quindi sembra solamente una ragazzina capricciosa.

Il padre di Rhaenyra è Viserys I ed è oggettivamente il mio personaggio preferito al momento. A sua volta Re per mancanza di eredi maschi diretti (perchè, se non lo aveste capito, nessuno vuole una donna sul Trono di Spade), si trova a dover gestire il peso della corona e le decisioni scomode che ne derivano. Deve scegliere se provare a far nascere suo figlio uccidendo la moglie o lasciar morire entrambi (vorrei capire chi sceglierebbe la seconda), deve decidere come arginare suo fratello pazzerello che, in qualità di nobile, fa esattamente quello che fanno i nobili (ovvero il cazzo che gli pare) ed è obbligato a risposarsi dopo aver perso la sua amatissima moglie anche se lui non vorrebbe perchè l’amore non va a comando della politica. Giuro, sembra un personaggio di Anche i ricchi piangono. Gira tutto attorno al messaggio che “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”, senza che queste responsabilità risultino mai davvero così grandi, eppure almeno ne viene fuori una figura credibile.

L’ultimo della triade è Daemon, che anche in virtù del nome cazzuto è il pazzerello della situazione. In assenza di eredi maschi del fratello sarebbe lui legittimo pretendente al trono, ma siccome è uno che pensa di poter fare il cazzo che vuole solo per via del cognome che porta (Quando mai? E’ intollerabile!), viene messo al bando un po’ da tutti. Tanto che gli viene preferita addirittura sua nipote come possibile reggente, cosa che lo fa incazzare. Qui tocca fermarsi un secondo. HotD è quella serie che cerca di convincerti che un tipo che viene privato di un suo diritto e si incazza è stronzo sulla base del fatto che quel diritto, completamente contestualizzato nella realtà fittizia in cui ci viene presentata la situazione, è invece superato e ingiusto nella realtà in cui viviamo ci piace pensare di vivere. Notevole no? A parte questo, Daemon è un personaggio super edgy (ha sposato una prostituta, signora mia dove andremo a finire?), cazzutissimo in combattimento, ma che sotto sotto ha un cuore di panna visto che l’unica causa dei suoi mali è la nipotina a cui lui però vuole bene e a cui non sa dire mai di no. Aww.

Intorno a questa triade, vaghe copie sbiadite di personaggi già visti in ruoli già caratterizzati nel corso della serie precedente, che lottano anima e corpo contro la tendenza di noi spettatori a scordarci il loro nome.

L’ultimo paragrafetto di questa minirecensione faziosa lo dedico alla scrittura, che è forse il punto che soffro di più in tutta la faccenda.

In anni di GoT ho letto le peggio cose rivolte agli sceneggiatori Benihoff e Weiss, soprattutto quando il materiale originale è venuto meno e si sono trovati a dover chiudere le questioni ancora aperte. Io non sono particolarmente fan del loro lavoro, come tutti ho la mia opinione sulle scelte che hanno operato e non tutte mi hanno soddisfatto (eufemismo), ma ho sempre trovato il disprezzo nei loro confronti sovradimensionato, alimentato spesso in maniera subdola da quel maiale Martin e dalla sua fanbase più idiota.

Una delle accuse che è stata loro mossa più spesso è l’aver abbandonato la veridicità spinta delle scene scritte dall’autore dei libri in virtù di scelte più spettacolari e cinematografiche che, però, soffrivano molto in termini di credibilità. Quelli che in gergo vengono definiti WTF o, da chi ne capisce davvero, MACCOSA. Ci sono mille esempi in merito, ma non riaprirò il cassetto delle polemiche.

Mi fa però davvero strano vedere e leggere chi li ha massacrati negli anni, spellarsi le mani di fronte a questo nuovo prodotto, visto e considerato che quello che segue è lo script dell’ultima scena del terzo episodio, senza esagerazioni (ma con SPOILER):

C’è una guerra che dura, in stallo, da 3 anni.

Lo stallo è dovuto al fatto che il nemico si rintana nelle grotte e il drago di Daemon non riesce a sputarci sopra il fuoco.

Dopo tre anni il Re decide di intervenire e aiutare il fratello.

Daemon legge la missivia, si sente piccato nell’orgoglio perchè a lui non serve certo l’aiuto di nessuno e decide di risolverla sul momento.

Si presenta da solo nel campo di battaglia fuori dalle grotte, si inginocchia e mostra bandiera bianca.

Il capo dei nemici, Crab Feeder, esce a verificare.

Con lui escono TUTTI i nemici.

La resa era finta, Daemon inizia a combattere in campo aperto contro tutte le truppe nemiche, da solo e sotto una pioggia di frecce.

Nessuna lo colpisce. No aspetta, una. Alla spalla.

Il nemico, numerosissimo, inizia ad accerchiarlo. Crab Feeder è fermo e si guarda intorno senza capire che cazzo stia succedendo (NdM: come dargli torto).

Da non è ben chiaro dove esce un drago che carbonizza tutti i nemici, tranne il capo che viene rincorso e trucidato da Daemon.

Guerra in stallo da tre anni, vinta per annientamento totale del nemico in 20 minuti e senza perdite, solo sulla base del “Te lo faccio vedere io se mi serve il tuo aiuto”.

Non posso averne la prova, ma una porcheria del genere scritta dai due di cui sopra avrebbe portato ad un’insurrezione popolare, invece qui è accolta come grande televisione. Perchè se è una roba che ha scritto Martin (o da cui Martin non ha preso pubblicamente le distanze) è buona per forza.

Probabilmente continuerò a guardare questa serie, il tempo per smentirmi è tutto dalla sua parte visto che ne sappiamo tutti ancora troppo poco, ma quando leggete o sentite dire in giro che è “tornato il vero Game of Thrones” per me ve la stanno vendendo. Mancano i personaggi, mancano i dialoghi e manca una struttura narrativa che possa anche solo ricordare lo spessore di GoT. Ci sono i draghi, però. Magari per qualcuno il vero Game of Thrones sono i draghi.

Ce n’è di gente strana.

Diciamo che io ho fatto la recensione dei commenti entusiastici che ho trovato in giro. Non ne so abbastanza per dire che la serie sia realmente tutta qui, ma sulla base di quanto visto questo stuolo di complimenti è ampiamente discutibile.

*Che gag